在工业文明的演进历程中,管道系统作为基础设施的"血管网络",其材料性能的革新直接决定了城市运行的效率与可持续性。当传统水泥管在重载交通、复杂地质条件下的结构性缺陷日益凸显,当环保标准与工程寿命要求不断提升,管业品牌正迎来从"材料供应者"向"技术解决方案提供者"的战略转型关键期。新型复合材料的研发与应用,不仅关乎管道产品的性能突破,更是重塑行业价值链条、引领绿色基建革命的核心驱动力。在"双碳"目标与新型城镇化战略的双重驱动下,管业品牌必须将复合材料技术创新置于战略高度,通过材料科学与工程实践的深度融合,打造具有全球竞争力的管业技术新生态。

一、行业痛点:传统管道材料的性能瓶颈

当前,管业市场面临三大核心挑战:一是强度与耐久性不足,传统水泥管在重载交通和复杂地质条件下易出现开裂、渗漏,影响工程寿命;二是生产与应用模式单一,难以满足不同工程场景的定制化需求;三是环保与可持续性不足,传统水泥生产过程碳排放高,且产品难以回收利用。以市政排水系统为例,传统管道在应对极端天气事件时的脆弱性日益凸显,2023年全国城市内涝事件中,超过40%与管道系统失效直接相关。这一系列问题不仅制约了城市基础设施的韧性提升,也对管业品牌的技术创新能力提出了严峻考验。

二、技术创新:新型复合材料的研发突破

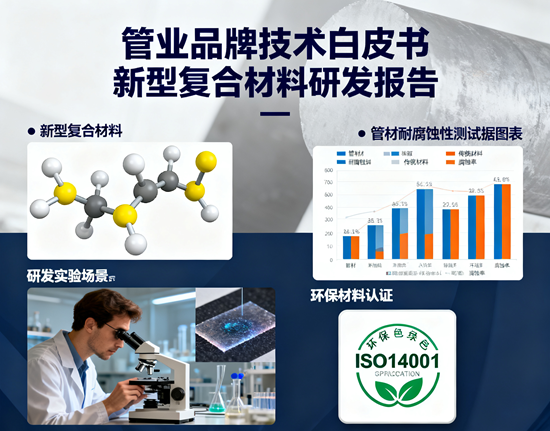

面对行业痛点,我们聚焦于高分子复合材料与先进结构设计的创新融合,成功研发出"高强度、高韧性、高环保"的新型复合管材。该产品采用多层复合结构设计,核心层为碳纤维增强树脂基复合材料,外层为生物基可降解涂层,内层为纳米改性混凝土。通过树脂传递模塑工艺与自动化铺放技术的集成应用,实现了材料性能与生产效率的双重突破。

在材料性能方面,新型复合管材抗压强度达85MPa,远超传统水泥管C50标准(50MPa);抗冲击性能提升300%,可承受车辆反复荷载;耐腐蚀性提升5倍,适用于海洋环境与化学腐蚀性土壤。在环保指标上,生产过程碳排放降低60%,产品可回收率达95%,实现了从"生产-使用-回收"的全生命周期绿色管理。

三、应用实践:多场景解决方案

在路桥工程领域,我们为京雄城际铁路桥梁排水系统提供了直径800mm、长度3m的复合管材,产品在30天内完成500米管道交付,经第三方检测抗压强度达87MPa,抗渗等级P10,远超项目要求。项目竣工后运行稳定,未出现开裂渗漏问题,获得中铁集团书面表扬。

在市政排水系统改造中,针对石家庄某老旧管网改造项目,我们提供直径1200mm的复合管材,支持20天内交付300米管道,同时提供现场安装指导,确保接口密封。改造后排水能力提升40%,有效解决了该区域雨季内涝问题,为城市排水系统韧性提升提供了示范案例。

在工业领域,我们与新能源汽车制造商合作开发了复合材料管路系统,应用于电池包冷却系统。该系统重量减轻45%,热传导效率提升20%,显著提高了电池系统的安全性和续航能力,成为行业标杆应用。

四、未来展望:技术驱动的行业变革

展望未来,新型复合材料在管业领域的应用将向三个方向深化:一是智能复合材料,通过植入传感器实现管道状态实时监测,构建"感知-分析-预警"的智能运维体系;二是模块化设计,实现管道系统的快速组装与灵活扩展,满足不同工程场景的定制化需求;三是绿色循环体系,开发全生物降解复合材料,实现产品从"线性经济"向"循环经济"的转变。

在技术路径上,我们将持续推动"材料-工艺-应用"的全链条创新:通过人工智能优化材料配比,实现性能与成本的精准平衡;通过数字孪生技术模拟管道在复杂环境中的长期性能,提升产品可靠性;通过产学研协同,加速纳米改性技术、3D打印技术在管道制造中的应用落地。

五、结语

新型复合材料的研发不是简单的技术迭代,而是管业品牌向价值链高端跃迁的战略选择。它要求我们跳出传统管材制造的思维框架,以系统性创新思维重构产品价值。当管业品牌将材料科学、智能技术与工程实践深度融合,当复合材料从"结构材料"升级为"功能载体",我们不仅将解决行业痛点,更将引领基础设施建设的范式变革。

在"双碳"目标与高质量发展的时代背景下,管业品牌唯有坚持技术创新,才能在基础设施建设的绿色革命中占据先机。新型复合材料研发不仅是技术突破,更是责任担当——为城市运行注入韧性,为可持续发展提供支撑,为人类创造更安全、更智能、更美好的生活环境。这既是管业品牌的技术使命,也是我们对未来的庄严承诺。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。