随着数字经济的快速发展,全球制造业正经历深刻的变革。作为与消费者日常生活紧密相关的厨具行业,其传统生产模式和营销路径正面临前所未有的挑战。2025年数据显示,中国厨具市场规模已突破2000亿元,消费者对智能化、个性化、健康化产品的需求日益增长。与此同时,直播电商、AR/VR技术、预制菜产业等新兴热点的崛起,进一步加速了行业的数字化转型进程。面对这一趋势,厨具企业如何通过技术赋能、模式创新和生态协同实现转型升级,成为行业突围的关键。

一、行业现状:数字化转型的迫切性

近年来,厨具行业呈现出“规模扩张”与“结构性矛盾”并存的特点。一方面,智能厨电、集成化产品(如集成灶、智能洗碗机)成为市场增长的主力,2024年智能厨电销售额同比增长超20%;另一方面,传统企业仍面临同质化竞争、供应链效率低下、用户需求响应滞后等问题。

以集成灶为例,其作为中国自主研发的厨具品类,凭借油烟吸净率高、空间利用率高等优势,市场规模年增速达15%。然而,产品品类单一、服务链条不完善等问题制约了进一步发展。此外,消费者对“健康厨房”的关注度提升,推动行业向材料安全、能耗优化等方向转型。在此背景下,数字化转型成为企业破解难题的核心路径。

二、转型挑战:技术、数据与生态的三重考验

1. 技术落地的门槛

厨具行业的数字化转型涉及物联网、大数据、人工智能等多技术融合。例如,智能厨电需实现设备互联与数据交互,但中小型企业往往缺乏技术储备和研发能力。某厨电品牌曾因技术团队不足,导致智能产品开发周期延长,错失市场窗口期。

2. 数据安全与隐私保护

随着用户行为数据的积累,如何在数据挖掘与隐私保护间取得平衡成为难题。例如,通过APP收集用户烹饪习惯以优化产品功能,但若数据管理不当,可能引发信任危机。

3. 生态协同的缺失

行业上下游(如原材料供应商、物流企业、电商平台)的数字化协同水平参差不齐。例如,某企业通过线上渠道获取订单后,因供应链响应滞后导致交付周期延长,影响用户体验。

三、应对策略:从生产到营销的全链路升级

1. 生产智能化:硬件升级与流程再造

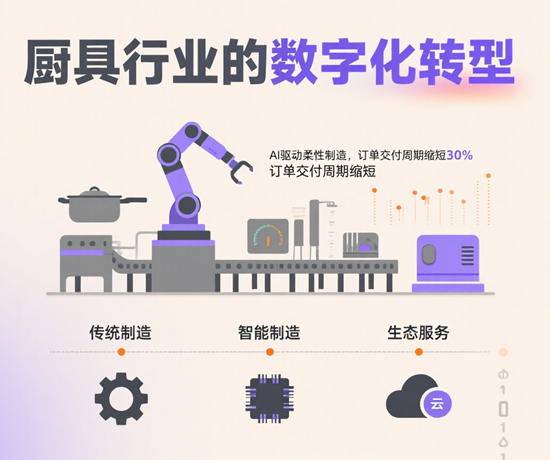

企业需通过自动化设备提升生产效率。例如,利邦厨具投入800万美元引入意大利全自动柔性生产线,实现0.01毫米级加工精度,单件成本下降18%,订单交付周期缩短至7天。同时,工业互联网技术的应用(如设备联网、能耗监控)可优化资源利用率。

2. 营销数字化:直播电商与虚拟体验

直播电商重构了消费决策链。2025年618大促期间,厨电直播观看人次突破300万,某品牌通过“厨房灵感CP”营销活动实现日销增长611%。此外,VR样板间技术(如用户在线选择厨房风格并实时查看搭配效果)解决了线上体验不足的问题,转化率提升显著。

3. 供应链协同:数据驱动的精准管理

通过数字化平台整合供应链资源。例如,某企业搭建的智能物流系统可实时监控库存,结合大数据预测需求波动,将库存周转率提升30%。同时,区块链技术的应用可追溯原材料来源,增强消费者对产品的信任度。

4. 产品创新:AIoT与场景化融合

智能厨电需从“单一功能”转向“场景服务”。例如,集成灶新增语音控制、燃气泄漏报警功能,支持与冰箱、手机互联,实现菜谱推荐与食材补货。此外,预制菜产业的爆发催生了中央厨房设备需求,某企业推出的智能烹饪机器人每小时可处理300份标准化餐食,毛利率高达42%。

四、案例启示:头部企业的转型路径

1. 森歌智能厨电:用户反向定制

通过与京东合作开展用户调研,森歌发现集成灶清洗痛点,推出智能水洗集成灶,销量增长超预期。这一案例表明,数据驱动的产品开发能精准匹配需求。

2. 利邦厨具:智造向服务延伸

利邦不仅升级生产线,还推出智能厨房管理系统,提供能耗监控、食材库存管理等服务,从设备供应商转型为解决方案提供商。其2024年预制菜设备订单同比增长240%,验证了“智造+服务”的价值。

五、未来趋势:三大确定性方向

1. AIoT深度渗透

2025年智能厨电互联率已达58%,预计2028年将突破85%。AI烹饪辅助(如自动调节火候、营养配比)将成为中端产品标配。

2. 健康认证体系标准化

行业将加速建立材料安全、工艺标准的全链路认证体系,2026年超80%品牌接入国家绿色认证平台。

3. 下沉市场价值释放

三四线城市厨具保有量仅为一线城市的40%,产业带通过“厂货百补”计划推动县域市场线上渗透率突破25%。

结语

厨具行业的数字化转型已从“选择题”变为“必答题”。企业需以技术为基、用户为本、生态为翼,在智能制造、精准营销、服务延伸等维度持续创新。当行业从“卖产品”转向“卖场景”,从“制造”迈向“智造”,这场变革不仅重塑竞争格局,更将成为中国制造向“中国智造”跃迁的生动注脚。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。