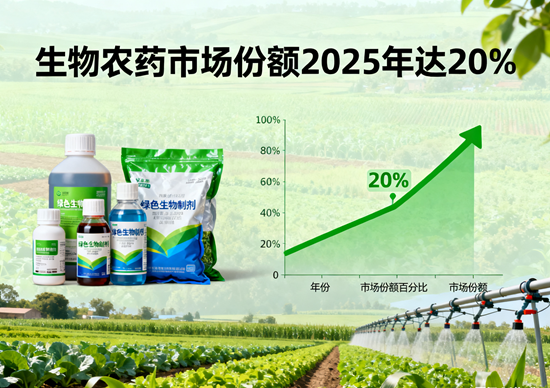

当化学农药的"绿色革命"在2025年迎来关键转折点,生物农药市场份额突破20%的里程碑,标志着农业可持续发展迈入新纪元。这一数字背后,不仅代表着年复合增长率超12%的强劲增长势头,更是全球农业向绿色、安全、高效转型的深刻缩影。生物农药不再是化学农药的"补充",而是成为现代农业不可或缺的核心要素,其市场占比的飞跃式增长,正悄然重塑全球农业产业链的格局,为解决粮食安全与生态保护这一永恒命题提供了创新性答案。

政策驱动:从"鼓励"到"强制"的转型

近年来,全球农业政策环境发生根本性转变。中国农业农村部2020年实施的农药登记审批绿色通道,将生物源农药纳入优先安排技术审查的范畴,加速了生物农药的市场准入。2025年初推出的农药登记快速评审通道,进一步缩短了产品从研发到上市的时间周期。与此同时,美国环保署自2023年起实施的生物农药监管豁免条款,显著降低了合规成本,提升了市场准入效率。这些政策的叠加效应,使生物农药从"可选项"转变为"必选项"。

"十三五"期间,中国生物农药生产销售商品量从2015年的7.07万吨增至2020年的8.35万吨,增长18.1%。2021年达10.24万吨,2022年进一步增长至11.35万吨,同比增速达10.84%。随着《到2025年化学农药减量化行动方案》的深入实施,主要农作物病虫害绿色防控覆盖率需提高到55%以上,生物农药的应用场景将更加广阔。

技术突破:从"辅助"到"主力"的跨越

生物农药的技术创新正经历质的飞跃。基因编辑技术的应用使得科学家能够更精确地改造微生物,提高其防治病虫害的能力。纳米技术的引入为生物农药制剂的递送和作用机制提供了新解决方案,使得产品效果更加显著。以苏云金芽孢杆菌、农用链霉菌、植物源农药为代表的生物农药,市场份额年增长率已达20%,成为绿色植保的重要力量。

在剂型创新方面,新型水分散粒剂(WDG)和悬浮剂(SC)正逐步替代传统乳剂,不含有机溶剂,显著降低对环境的污染。这些剂型具有有效成分含量高、稳定性好、水溶性佳等优势,为生物农药的广泛应用奠定了技术基础。同时,无人机植保技术的推广,使生物农药的精准施用成为可能,作业效率提升2.5倍,农药使用量减少25%,为生物农药的规模化应用提供了技术支撑。

市场格局:从"小众"到"主流"的蜕变

从全球市场看,生物农药销售额由2005年的5亿美元增长至2020年的60亿美元,CAGR达15.7%,预计2025年全球生物农药销售额将达80亿美元。在中国,生物农药登记审批占比从2017年的58.8%提升至2023年的70.6%,这一数据变化反映了生物农药从"小众"走向"主流"的市场趋势。

生物除草剂作为细分市场,预计到2025年市场规模达26.5亿元,年复合增长率13.71%。这一细分领域的快速增长,与国家"化肥农药零增长"政策高度契合,也反映了农业从粗放式经营向精细化管理的转型。

挑战与机遇:绿色转型中的关键抉择

尽管前景光明,生物农药行业仍面临诸多挑战。产品稳定性、成本控制、施用技术等问题亟待解决。同时,消费者对生物农药的认知度仍需提升,市场教育成本较高。但这些挑战恰恰也是行业发展的机遇所在。

随着AI技术在农业领域的深入应用,生物农药制剂行业将迎来新的增长点。AI可以提升生产效率和质量,促进产品创新,改善用户体验,优化决策和运营,推动行业融合与变革。通过大数据分析,生物农药企业可以更精准地了解市场需求,优化产品结构,实现从"生产导向"向"需求导向"的转变。

未来展望:从"替代"到"引领"的跃升

2025年生物农药市场份额达20%的里程碑,只是绿色农业转型的起点。未来5-10年,随着技术进步、政策完善和市场成熟,生物农药有望成为农业植保的主流选择。在"双碳"目标引领下,生物农药将不仅是替代化学农药的工具,更是实现农业碳中和的重要路径。

从全球视野看,生物农药的崛起是农业可持续发展的重要标志。它代表着一种全新的农业发展理念:不是征服自然,而是与自然和谐共处;不是追求短期效益,而是着眼于长远生态平衡。当生物农药的市场份额从"小众"走向"主流",从"补充"走向"主导",我们看到的不仅是一个行业的崛起,更是一个农业文明的转型。

在这个转型的关键时刻,我们需要的不仅是技术创新和政策支持,更需要全社会对绿色农业价值的认同。当每一片农田都成为生态系统的有机组成部分,当每一粒粮食都承载着对环境的尊重,我们才能真正实现"绿水青山就是金山银山"的承诺。生物农药市场份额20%的里程碑,正是我们迈向这一愿景的重要一步。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。