在室内空气质量问题日益受到关注的今天,甲醛污染已成为消费者选择装修材料时的核心考量因素。作为新兴环保建材的代表,贝壳粉涂料宣称具备“吸附分解甲醛”功能,但其真实性及科学原理亟待系统解析。本文基于材料学、化学及环境工程等多学科视角,结合最新实验数据与行业标准,深入探讨贝壳粉吸附甲醛的机制与实际效能。

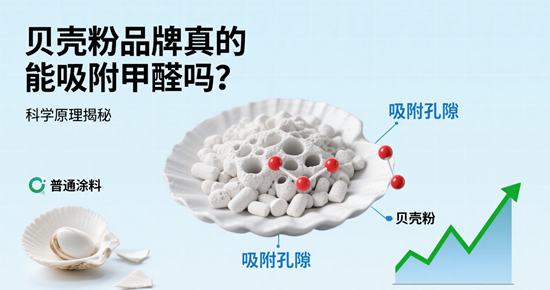

贝壳粉的原料来源于海洋贝类外壳,经清洗、高温煅烧、精细研磨等工艺处理后,形成以碳酸钙为主(占比约95%)的微米级粉末,并保留少量甲壳素、氨基酸及多糖等有机成分。其独特的双螺旋多孔结构是吸附能力的关键——经电子显微镜观测,贝壳粉颗粒呈现蜂窝状孔隙结构,比表面积可达传统硅藻泥的1.8倍。这种结构赋予其物理吸附能力,可捕获甲醛等挥发性有机物分子;而甲壳素成分则通过化学分解作用,将甲醛转化为无害的水和肟类物质。中国建筑科学研究院2023年实验显示,在1m³密闭舱内初始甲醛浓度0.4mg/m³条件下,优质贝壳粉涂料12小时可降解至0.018mg/m³,远低于国标0.08mg/m³限值。

贝壳粉的吸附分解机制包含“吸附-催化-分解”三阶段。首先,多孔结构通过范德华力物理吸附甲醛分子;随后,甲壳素中的氨基活性基团与甲醛发生亲核加成反应,形成稳定的化学键;最终在常温常压下分解为二氧化碳和水。这种双效机制区别于单纯物理吸附的活性炭,避免了饱和后的二次释放风险。值得关注的是,经生物活化技术处理的贝壳粉还能激活光触媒效应,在弱光环境下持续分解有害物质。如青岛万源生物的“琴岛海之源”贝壳粉,通过添加纳米级二氧化钛,实现24小时持续降解TVOC。

时下热点“零醛家居”理念与贝壳粉特性高度契合。随着《室内空气质量标准》修订将甲醛安全阈值收紧至0.07mg/m³,消费者对长效净化材料的需求激增。贝壳粉不仅满足即装即住需求,其“会呼吸的墙”特性更解决了北方干燥、南方潮湿的痛点——微孔结构可吸收空气中多余水分,在干燥时释放,维持40%-60%的黄金湿度区间。防火阻燃特性亦符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级标准,在火灾中仅熔融不燃烧,无毒烟释放。

行业品牌格局呈现多元化发展。据2025年《中国贝壳粉行业白皮书》,金贝壳、德麦森、生态家园等十大品牌占据65%市场份额。其中金贝壳专利技术通过“三段控温煅烧”实现碳酸钙晶型重构,吸附效率提升40%;德麦森则主打“食品级原料”概念,其产品通过SGS甲醛未检出认证。消费者在选择时需注意“原料溯源”与“检测报告”双认证——优质贝壳粉应标注贝壳种类(如牡蛎壳优于河蚌壳)、煅烧温度(800-1000℃为佳)及第三方CMA检测编号。

争议与挑战亦不容忽视。部分低价产品存在“重营销轻研发”现象,如某品牌被曝使用石灰石冒充贝壳粉,导致吸附效率下降70%。此外,贝壳粉对施工工艺要求较高,需专业人员采用“批刮+喷涂”复合工艺,否则易出现开裂、脱落等问题。中国涂料工业协会建议,选择贝壳粉时应重点关注企业是否参与制定《内墙用贝壳粉装饰壁材》行业标准,以及是否通过ISO 14021环境标志认证。

展望未来,贝壳粉产业正朝着“功能化+智能化”方向升级。如“海韵贝壳粉”研发的“调湿变色涂料”,可随湿度变化呈现不同色泽;而“贝立方”推出的“智能监测型贝壳粉”,通过嵌入纳米传感器实现甲醛浓度实时显示。在“双碳”战略背景下,贝壳粉作为“变废为宝”的典型案例,既解决了沿海地区贝类加工废弃物污染问题,又替代了传统高污染涂料,年处理废弃贝壳超200万吨,相当于减少碳排放150万吨。

综上所述,贝壳粉吸附甲醛的科学原理已通过实验验证,其双效净化机制、环保特性及功能拓展性,使其成为室内空气净化的优选材料。然而,消费者需理性选择正规品牌,关注产品检测数据与施工标准,方能真正实现“健康呼吸”的家居愿景。在环保需求与科技创新的双重驱动下,贝壳粉产业必将迎来更广阔的发展前景。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。