在工业4.0浪潮席卷全球的2025年,工厂车间内机械臂精准协作、AGV小车灵活穿梭、智能产线实时优化数据的背后,母线槽正以“隐形动脉”的角色,为工业自动化系统提供着稳定、高效、灵活的电力支撑。作为现代工业电力传输的核心载体,母线槽已从传统配电设备升级为智能制造生态中不可或缺的基础设施,其技术革新与应用深度,直接决定了自动化系统的运行效率与可靠性。

一、技术优势:工业自动化的电力保障基石

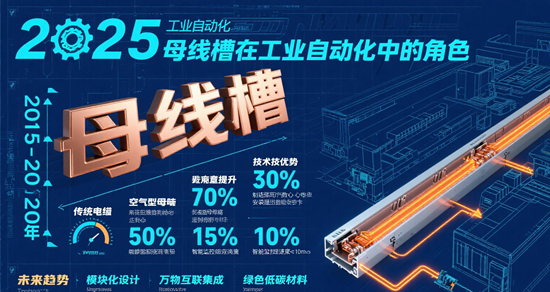

母线槽的核心价值在于其独特的技术特性,完美契合工业自动化场景的严苛需求。相较于传统电缆,母线槽采用铜、铝母线柱构成的封闭金属结构,具备三大核心优势:

大电流承载能力:可支持高达6300A的电流传输,满足大型自动化产线、高功率设备集群的集中供电需求,避免因电流过载导致的宕机风险。

长距离多分支分配:通过模块化设计实现数百米无接缝输电,并借助插接箱灵活分支,为分散的传感器、控制器、机器人等设备提供即插即用的电力节点,大幅简化布线复杂度。

安全性与智能化集成:封闭式结构有效隔绝粉尘、湿气及机械损伤,配合温湿度监测、故障预警等智能模块,实现电力状态的实时可视化管理,为工业物联网(IIoT)提供底层数据支撑。

二、场景赋能:从单机设备到智慧工厂的渗透

在2025年的工业自动化实践中,母线槽的应用已渗透至全场景链条:

智能产线核心供电:在汽车制造、半导体封装等高精度产线中,母线槽为机械臂、数控机床等设备提供毫秒级响应的稳定电力,确保微秒级加工精度不受电压波动影响。

柔性制造系统适配:面对小批量、定制化生产趋势,母线槽的模块化插接设计支持产线快速重构。例如,新增工位时仅需加装插接箱,无需停机改造主干线路,缩短产线调整周期70%以上。

绿色能源协同:随着“双碳”目标推进,母线槽成为工厂光伏、储能系统与自动化设备的连接枢纽。其低阻抗特性(较电缆降低30%能耗)与新能源并网兼容性,助力企业实现能源自给与碳足迹优化。

三、趋势融合:热点技术驱动的革新方向

2025年,母线槽正与前沿技术深度融合,重构工业自动化电力生态:

AI驱动的预测性维护:基于母线槽内置的电流谐波、温度传感器数据,AI算法可提前72小时预测绝缘老化、连接松动等隐患,将故障率降低至传统模式的1/5。

数字孪生集成:在虚拟工厂模型中,母线槽的实时负载、能耗数据与生产计划联动,模拟不同工况下的电力分配方案,优化产能调度与能源效率。

轻量化与新材料应用:碳纤维复合材料外壳、纳米涂层导体等创新技术,使母线槽重量减轻40%,散热效率提升25%,更适应空间受限的智能车间环境。

四、市场展望:规模扩张与国产化突破

据行业数据显示,2024年全球母线槽市场规模已达22.15亿元,中国占比近30%(6.5亿元),预计2025年将保持12%的年增速。这一增长动力源于两大趋势:

工业自动化渗透率提升:中国制造业自动化率从2020年的45%跃升至2025年的68%,驱动母线槽在新建工厂中的标配化应用。

国产技术替代加速:以巴斯威、秦西盟为代表的本土企业,通过突破高导电率合金、智能监控芯片等核心技术,打破外资品牌垄断,推动高端母线槽成本下降30%。

结语:电力基建的智能化跃迁

2025年的母线槽,早已超越“输电管道”的传统定位,成为工业自动化系统的“神经网络”与“能源大脑”。它以技术革新响应柔性生产、绿色制造、智能运维的时代命题,在机械轰鸣的工厂深处,书写着电力基建向智能化、低碳化跃迁的全新篇章。随着5G全连接工厂、黑灯工厂等场景的普及,母线槽将持续进化,为工业4.0注入源源不断的“电力基因”。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。