近年来,随着城市化进程加快,高层建筑与密集场所的消防安全压力与日俱增。2025年1月,某城市一栋居民楼因电动车电池爆炸引发火灾,尽管楼道内配备了灭火器与独立式烟雾报警器,但因住户操作不当导致火势蔓延,造成严重财产损失。这一事件再次暴露出公众对消防设备认知的普遍短板——灭火器被当作"摆设",报警器沦为"哑巴设备",操作误区成为火灾救援中的隐形杀手。本文将以灭火器与报警器两大基础设备为切入点,结合近年典型案例,解析日常使用中的认知陷阱,为公众筑牢消防安全防线。

一、灭火器操作:从"不会用"到"不敢用"的认知断层

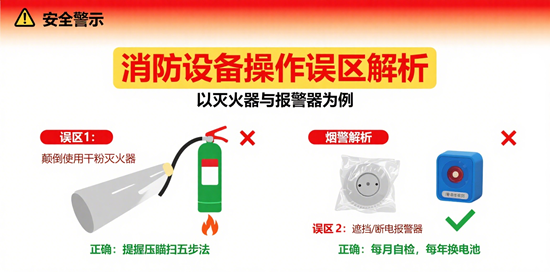

灭火器作为初期火灾的"第一道防线",其操作规范直接影响救援效果。但调查显示,超60%的居民存在操作误区,主要体现为三类典型问题:

1. 类型误判:水基灭火器与干粉灭火器的使用场景混淆

2024年杭州某商铺火灾中,店主使用水基型灭火器扑救电气火灾,导致设备短路引发二次爆炸。根据《建筑灭火器配置设计规范》,水基灭火器适用于固体火灾(A类),而电气火灾(E类)需使用二氧化碳或干粉灭火器。部分商家为降低成本,将水基灭火器与干粉灭火器混用,标签标识模糊更放大了误用风险。

2. 操作流程简化:未拔保险销、未对准火焰根部

某短视频平台曾流传"灭火器三步使用法",但消防部门实验证实,仅30%的操作者能完整执行"拔销-握管-压柄-扫射"四步。2023年上海某写字楼火灾中,安保人员因未完全拔出保险销,导致干粉喷射受阻,延误灭火时机。

3. 维护缺失:压力表绿色区≠绝对安全

多数人认为灭火器压力表指针在绿色区域即可使用,实则需结合生产日期判断。某社区2025年消防检查发现,30%的灭火器虽压力正常,但因超过10年使用期限,罐体腐蚀导致泄压。根据GB 4351-2023标准,手提式干粉灭火器报废年限为10年,需建立"每月查压力、每年称重、五年水压测试"的维护机制。

二、报警器误区:从"安装即安全"到"失效无人知"的监管盲区

独立式烟雾报警器作为火灾预警的"电子哨兵",其误操作率更高达75%,主要问题集中在三大环节:

1. 安装位置错误:厨房与浴室成重灾区

2024年北京某老旧小区改造中,施工方将报警器安装在抽油烟机正上方,导致烹饪蒸汽频繁触发误报,住户被迫拆除电池。根据《火灾自动报警系统设计规范》,报警器应距墙面30cm以上,远离空调出风口、灯具等热源,厨房安装需选择光电式感烟探测器并保持2米以上距离。

2. 测试流于形式:按钮测试≠功能验证

某网红民宿曾宣称"每间客房配备智能报警器",但消防突击检查发现,80%的设备因长期未清洁,蜂鸣器被积尘堵塞。正确测试需同时验证声光报警、联网传输、电池续航三项指标,仅按压测试钮无法检测通信模块是否正常。

3. 联动机制缺失:报警器沦为"信息孤岛"

2025年深圳某工业园区火灾中,尽管报警器及时触发,但因未接入物业监控平台,安保人员30分钟后才到场。现代消防体系强调"物联互通",建议选择支持NB-IoT/LoRa技术的报警器,实现与手机APP、消防中控室的实时联动。

三、破局之道:构建"认知-操作-监管"三位一体防护网

1. 教育创新:从"说教式"到"沉浸式"培训

借鉴2024年杭州推出的"消防VR体验馆",通过模拟电动车着火、油锅起火等场景,让体验者直观感受错误操作的后果。某社区试点"灭火器使用积分制",正确操作可兑换消防礼包,参与率提升40%。

2. 技术赋能:让设备"会说话"

新型智能灭火器已内置NFC芯片,手机扫码即可查看生产日期、维护记录;部分报警器搭载AI算法,可区分烟雾与水蒸气,误报率降低至5%以下。2025年《消防产品数字化管理规范》要求,重点单位需逐步替换具备物联网功能的设备。

3. 制度保障:从"自愿检查"到"强制维保"

上海浦东新区试点"消防设备管家服务",由第三方机构提供年检、维修、更换一站式方案,费用纳入物业费专项账户。某老旧小区通过该模式,灭火器合格率从65%提升至98%。

结语

消防安全没有"万无一失",只有"防患未然"。从灭火器的正确握持到报警器的精准安装,每一个操作细节都关乎生命。当我们在社交媒体围观"消防员飞身救人"的感动时,更应意识到:避免成为需要被救的那个人,才是对消防员最大的致敬。唯有将认知误区转化为行动自觉,才能让消防设备真正成为守护安全的"隐形卫士"。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。