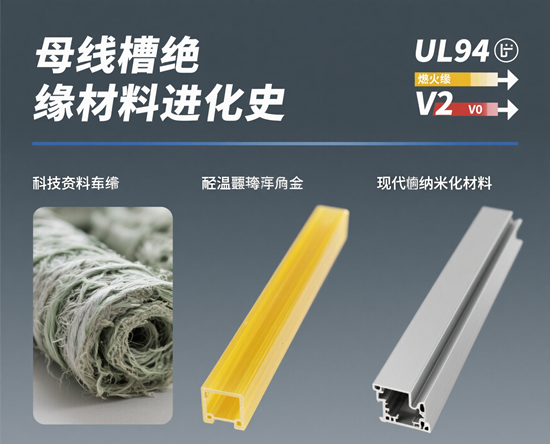

从上世纪50年代的空气式母线槽到如今的高性能聚酰亚胺薄膜绝缘,母线槽绝缘材料的进化史,是一部电力传输技术的革新史。从最初简单的空气绝缘,到聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(PTFE)等材料的应用,再到如今的聚酰亚胺薄膜,每一次材料的升级都伴随着电力系统安全性和可靠性的飞跃。特别是在新能源汽车、5G通信、航空航天等时下热门领域,聚酰亚胺薄膜凭借其卓越的耐温性能(可耐受180℃以上高温)和优异的绝缘特性,正成为母线槽绝缘材料的新宠,引领着电力传输领域的革命性变革。

从PVC到PTFE:绝缘材料的初级探索

早期的母线槽绝缘主要依赖空气绝缘(第一代空气式母线槽),这种设计在潮湿环境下容易导致接头氧化,接触不良,产生发热问题。随后,密集型母线槽(第二代)采用了聚氯乙烯热缩管、聚四氟乙烯带等材料作为绝缘。然而,这些材料存在明显缺陷:聚氯乙烯在高温下易分解,产生有害气体;聚四氟乙烯虽工作温度可达200℃,但高温分解时会产生八氟异丁烯和氟光气等剧毒气体,对安全构成严重威胁。

在新能源汽车快速普及的今天,传统绝缘材料的局限性愈发明显。随着电池系统工作温度的提升,绝缘材料必须在高温下保持稳定,而PVC和PTFE的性能已难以满足这一要求。同时,随着5G基站和数据中心的快速发展,电力系统对绝缘材料的耐热性和可靠性提出了更高要求。

聚酰亚胺:绝缘材料的"黄金时代"

聚酰亚胺薄膜,被誉为"黄金薄膜",因其优异的耐热性(-269℃至280℃)、电气绝缘性能和机械强度,成为绝缘材料领域的明星产品。这种材料具有自熄性,发烟率低,在极高真空下放气量很少,无毒且生物相容性好。更重要的是,聚酰亚胺薄膜在250~280℃空气中可长期使用,远超传统绝缘材料的性能。

聚酰亚胺薄膜的性能优势在多个领域得到验证:在航空航天领域,复合纳米云母的聚酰亚胺膜用于CR450动车组永磁电机和太空探测器防护材料,耐原子氧侵蚀率达0.17×10-24cm-3atoms-1;在新能源汽车领域,聚酰亚胺薄膜作为电池隔膜,提高电池的能量密度和安全性;在5G通信和柔性显示领域,聚酰亚胺薄膜的应用也日益广泛。

聚酰亚胺在母线槽绝缘中的革命性应用

聚酰亚胺薄膜在母线槽绝缘中的应用,解决了传统绝缘材料的诸多痛点。与PVC、PTFE等材料相比,聚酰亚胺薄膜的耐温性达到180℃以上,远超传统绝缘材料的120-150℃范围。这意味着在高温环境下,聚酰亚胺薄膜绝缘母线槽能保持稳定性能,大幅降低故障风险。

在新能源汽车领域,随着电池系统工作温度的提高,对绝缘材料的耐热性要求也相应提升。聚酰亚胺薄膜的优异性能使其成为新能源汽车母线槽绝缘的理想选择,不仅提高了电池系统的安全性和能量密度,还助力汽车轻量化,实现节能减排目标。

在5G通信基站和数据中心等高密度电力系统中,聚酰亚胺薄膜绝缘母线槽能有效应对高电流、高密度的电力传输需求,减少因绝缘失效导致的系统故障,提高整体运行效率。

产业化进程与未来展望

虽然聚酰亚胺薄膜在性能上具有显著优势,但其成本仍是制约大规模应用的重要因素。目前,高端聚酰亚胺薄膜约85%依赖进口,国内仅有3家工厂采用化学亚胺化法生产工艺。不过,随着技术进步和规模化生产,聚酰亚胺薄膜的成本正在逐步降低。合肥已建成年产800吨生产线,成本降低60%。2025年,国风新材实现化学亚胺化法生产高端覆铜基膜的技术突破,标志着中国聚酰亚胺薄膜产业迈入新阶段。

未来,随着聚酰亚胺薄膜生产工艺的优化和成本的进一步降低,这种高性能绝缘材料有望在母线槽领域得到更广泛的应用。在国家大力推动新能源汽车、5G通信和航空航天等战略新兴产业的背景下,聚酰亚胺薄膜绝缘母线槽将迎来更广阔的应用前景。

从PVC到聚酰亚胺薄膜,母线槽绝缘材料的进化史,是电力工业技术进步的缩影。随着新能源汽车、5G通信和航空航天等领域的快速发展,对高性能绝缘材料的需求将持续增长。聚酰亚胺薄膜凭借其卓越的耐温性能(180℃以上)、安全性和可靠性,正引领母线槽绝缘材料的革新。我们期待在不久的将来,聚酰亚胺薄膜将成为母线槽绝缘的主流材料,为构建更安全、更高效、更绿色的电力传输系统贡献力量,让电力输送更"芯"动,让能源革命更"芯"潮。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。