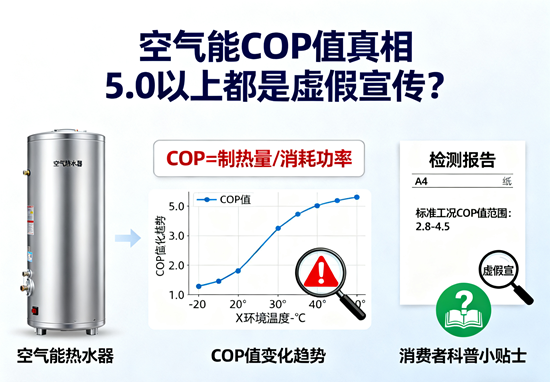

当您在选购空气能热水器或采暖设备时,一个醒目的“COP值高达5.0”的宣传语,是否瞬间击中了您的“节能”痛点?在商家“一度电产生四度甚至五度热”的承诺下,空气能仿佛成了新时代的节能圣杯。然而,冷静下来思考,这个听起来近乎完美的数值,究竟是技术突破的福音,还是营销话术下的“海市蜃楼”?今天,我们就来深入剖析,揭开空气能COP值背后的真相,探讨5.0以上是否真的等同于虚假宣传。

一、揭开COP的“理想”面纱:实验室里的“满分考生”

首先,我们必须明白COP(能效比)到底是什么。简单来说,它指的是热泵系统产生的热量(或冷量)与消耗的电能之比。COP值为3.0,意味着设备消耗1度电,可以产生3度电当量的热能,这个数值越高,代表其能源转换效率越高。

那么,那些“COP高达5.0”的数据是从何而来的呢?答案是:在国家标准规定的“名义工况”下,于理想化的实验室环境中测得的。这个“名义工况”通常指的是一个非常温和的环境,例如制热时,要求空气干球温度为20℃,湿球温度为15℃。这相当于一个温暖舒适的春秋午后,空气中蕴含着丰富的低品位热能,热泵工作起来自然得心应手,效率达到峰值。在这种“温室”里,一台性能优异的空气能设备,瞬间冲刺到5.0甚至更高的COP值,是完全可能的。它就像一位在特定考场、面对最擅长题目的“满分考生”,成绩确实亮眼。

二、现实骨感:COP的“过山车”之旅与用户的真实体验

然而,我们的家不是实验室,天气也不会永远停留在20℃。用户购买空气能,恰恰是为了在最需要它的极端天气里——严寒的冬季和酷热的夏季——发挥作用。一旦离开理想环境,COP值便会开启一场剧烈的“过山车”之旅。

在北方地区,当气温降至-10℃、-15℃甚至更低时,空气中的热量变得稀薄,热泵“捕猎”热能的难度急剧增加。它需要更长时间、更高功率地运行,才能从寒冷的空气中“榨取”热量。此时,COP值会大幅下滑,可能跌至2.0、1.8,甚至在极端低温下趋近于1。此外,频繁的化霜过程会额外消耗电能,进一步拉低实际的平均能效。这意味着,在您最需要温暖、电费账单可能最高昂的时候,空气能的节能优势正在被削弱。同样,在夏季制冷模式下,当室外温度超过40℃时,其能效比(EER)也会出现类似衰减。因此,实验室里的“峰值5.0”,在用户一年四季的真实使用场景中,可能只是一个转瞬即逝的传说。

三、从“峰值”到“综合”:看懂真正的节能指标

既然峰值COP具有如此大的迷惑性,那么消费者应该如何选择呢?关键在于将目光从“峰值”转向“综合”。一个更具参考价值的指标是IPLV(H)(综合部分负荷性能系数,制热)。

如果说COP是运动员的百米冲刺成绩,那么IPLV(H)就是他的全能十项总分。它模拟了设备在不同环境温度下(从低温到温和)的运行表现,并根据不同地区气候特点进行加权计算,得出一个更贴近全年实际运行情况的能效平均值。一个IPLV(H)值较高的产品,或许其峰值COP不是最耀眼的,但它能在更广泛的温度区间内保持稳定、高效的运行,这才是真正为用户省钱的核心所在。

因此,与其被“COP 5.0+”的噱头牵着鼻子走,不如主动向销售人员索要产品的性能参数表,查看其在不同温度(如-15℃、-7℃、7℃、20℃)下的COP或制热量数据,并重点关注IPLV(H)值。同时,选择品牌信誉好、安装规范的服务商也至关重要,因为糟糕的安装(如管路设计不当、保温不到位)足以让一台高能效设备变成“电老虎”。

综上所述,将“COP值5.0以上”一概而论地定性为“虚假宣传”或许稍显绝对,因为它在特定条件下确实可以达成。但若商家在宣传中刻意淡化其成立的苛刻前提,将其作为产品的普遍性能来误导消费者,使其误以为在日常使用中也能享受如此高的能效,那么这种行为无疑已经游走在虚假宣传的边缘。作为聪明的消费者,我们需要拨开营销的迷雾,理解COP的真相,学会用更全面、更贴近现实的视角去审视产品的真正价值,让每一分钱都花在明明白白的“节能”之上。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。