2025年,中国建筑业迎来绿色转型的关键节点。财政部、住建部、工信部联合发布的《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材政策实施范围的通知》明确要求,自1月1日起,全国101个市(区)的政府投资项目必须100%使用必选类绿色建材,可选类建材绿色化比例需达40%以上。这一政策不仅将绿色建材采购范围从医院、学校扩展至保障房等民生工程,更通过批量集中采购、工程款支付比例提升至80%等举措,推动建筑业向低碳化、智能化加速跃迁。在政策倒逼与市场需求的双重驱动下,企业如何通过资源效率认证实现绿色转型,成为行业发展的核心命题。

政策驱动:绿色建材认证的刚性约束与市场机遇

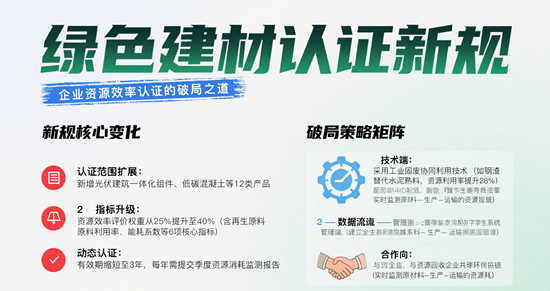

新规首次将建材认证从"可选项"升级为"必选项",建立覆盖全生命周期的碳足迹管控体系。以混凝土为例,其碳排放强度需控制在300kgCO₂/m³以下,防水卷材抗拉强度须达到800N/50mm。这种"技术标准+市场准入"的双重约束,促使企业必须重构生产体系。中建西部建设通过固废基低碳混凝土技术,将磷渣、水淬矿渣等工业固废作为原料,在保证性能达标的前提下,使碳排放降低20%-30%;其开发的超低碳混凝土产品,水泥用量减少50%,碳排放仅为普通产品的30%-60%。这种技术突破不仅满足政策要求,更使其产品成功进入西安奥体中心、华润奥体酒店等标杆项目。

政策红利同样显著。政府采购项目工程款支付比例提升至80%,直接缓解企业资金压力;BIM技术、物联网等智能建造手段的强制应用,推动建材企业与数字化深度融合。盐城、兰州等试点城市建立的绿色建材电子化采购平台,为头部企业提供优先入驻机会。据预测,2025年绿色建材市场规模将突破3万亿元,其中通过认证的优质产品将在民生工程中占据核心份额。

技术突破:资源效率认证的核心路径

1. 固废资源化利用的技术创新

徐州振丰新型墙体材料有限公司的实践颇具代表性。该公司通过全内燃焙烧技术,将生活污泥、河道淤泥与煤矸石混合,经20余小时高温烧结,年处理固废数十万吨,生产出符合绿色标准的烧结砖。这种"变废为宝"的模式,不仅降低原料成本,更实现碳足迹的显著削减。类似的,中建西部建设开发的锂渣多元固废体系,通过专用外加剂解决凝结时间过长等问题,上半年应用锂渣粉超8000吨,形成"资源-产品-再生资源"的闭环。

2. 绿色能源体系的重构

晋江中建佳园建材有限公司的转型更具示范意义。其在料仓屋顶部署0.6MW光伏矩阵,年发电量70万度,相当于节约标准煤250吨,减少二氧化碳排放560吨。更关键的是,通过智能充电管理系统与车辆能效监控平台,25部纯电动搅拌车实现续航优化,年减少碳排放3万吨。这种"光伏+储能+新能源运输"的组合,构建起零碳工厂的能源闭环。

3. 智能化生产的效率革命

首佳建材的认证流程揭示了数字化转型的关键作用。从材料预审阶段的AI算法优化配方,到生产环节的ERP系统动态调配原料,再到现场核查阶段的5G+工业互联网实时监控,智能化改造使企业通过认证的效率提升40%。其自主研发的BI数据看板,将生产数据、设备状态、质量检测等多维度信息整合,实现核心业务闭环管控,资源调配能力提升30%。

认证体系:从准入到持续优化的全流程管理

绿色建材认证采用"产品检验+工厂审查+获证后监督"的复合模式。以首佳建材的陶粒衍生产品为例,其认证流程包括:

1. 材料预审:提交工业废渣掺量、碳足迹核算报告等技术文件;

2. 性能检测:实验室验证其抗压强度、放射性指标等核心参数;

3. 现场核查:专家团队考察生产线,确认固废处理工艺与申报材料一致;

4. 动态监管:每两年复检,未达标者将被移出采购名录。

这种模式既保证认证的有效性,又通过经济性原则降低企业参与门槛。徐州卧牛山防水材料有限公司的案例更具说服力:其通过近零能耗建筑全生命周期管理平台,累计参与实施超220万平方米项目,产品老化实验显示,4年前生产的防水卷材性能仍保持稳定。这种"研发-生产-运维"的数字化闭环,使其顺利通过认证并持续满足监管要求。

行业启示:绿色转型的长期主义

在"双碳"目标下,建材行业的转型已超越技术层面,演变为管理模式的革新。中建西部建设的实践表明,企业需建立覆盖"监测预警-技术改造-资产管理"的闭环系统:通过智能监测实现排放精准计量,依托低碳技术突破获取盈余配额收益,运用金融工具对冲市场波动风险。其"零碳工厂"认证的获得,正是基于这种系统思维——通过光伏发电、储能系统、新能源载具的协同,实现"零外购电"目标,并为周边企业供给绿色能源。

对于中小企业而言,转型更具挑战性。徐州三合绿色建材科技有限公司的路径提供借鉴:通过引入AGV自动输送系统、在线检测设备,将蒸压加气混凝土砌块的生产从传统制造升级为智能"智造",不仅提升产品质量,更降低物料消耗15%。这种"技术改造+管理优化"的双轮驱动,使其在激烈的市场竞争中占据一席之地。

未来展望:绿色建材认证的生态重构

随着全国碳市场扩容至钢铁、水泥等行业,建筑行业的碳排放管理将进入新阶段。预计到2027年,建材行业将基本建成以配额总量控制为基础的碳交易市场,免费与有偿分配相结合的机制设计,将倒逼企业从"相对减排"转向"绝对减排"。在此背景下,绿色建材认证将不再局限于产品本身,而是延伸至供应链的每个环节——从原料开采的碳足迹追踪,到生产过程的能源结构优化,再到建筑拆除后的资源再生利用。

这场变革中,掌握绿色标准话语权的企业将主导未来市场。正如中国工程院院士彭寿所言:"谁在低碳技术上实现突破,谁就能在'双碳'赛道上跑出加速度。"从晋江中建佳园的智能工厂,到徐州振丰的固废循环体系,再到中建西部建设的零碳实践,中国建材行业正在书写绿色转型的新篇章。这场变革不仅关乎企业的生存与发展,更将重塑中国建筑的生态逻辑,为全球可持续发展贡献中国方案。

- END -

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。